两栖类

|

香 港 的 两 栖 类 两 栖 动 物 部 分 时 间 在 水 中 生 活 , 部 分 时 间 在 陆 地 生 活 , 是 水 陆 两 栖 的 动 物 。 虽 然 不 同 种 类 的 两 栖 动 物 有 着 不 同 的 外 貌 和 生 活 习 性 , 但 都 有 一 些 共 同 的 特 征 。 例 如 , 它 们 的 体 温 会 随 着 外 界 环 境 的 温 度 而 变 化 , 属 变 温 动 物 ; 身 体 表 面 湿 润 、 并 无 鳞 片 或 毛 发 覆 盖 ; 最 显 著 的 是 它 们 的 生 活 史 中 有 两 个 截 然 不 同 的 阶 段 。 第 一 个 阶 段 由 卵 孵 化 成 蝌 蚪 , 用 鳃 呼 吸 , 在 水 中 生 活 ; 第 二 个 是 当 蝌 蚪 长 大 后 , 进 行 「 变 态 过 程 」 , 生 长 出 肺 部 和 四 肢 , 并 离 开 水 体 变 成 在 陆 上 生 活 的 成 体 。 两 栖 动 物 可 分 为 有 尾 目 (Caudata) 和 无 尾 目 (Anura) 两 大 类 。 有 尾 目 特 征 是 身 体 修 长 、 拥 有 长 尾 巴 和 明 显 的 颈 部 , 在 水 中 或 陆 地 生 活 。 香 港 的 有 尾 目 只 有 香 港 瘰 螈 (Paramesotriton hongkongensis) , 这 种 瘰 螈 在 清 澈 的 山 溪 栖 息 , 在 本 港 的 低 地 和 高 山 均 有 分 布 。

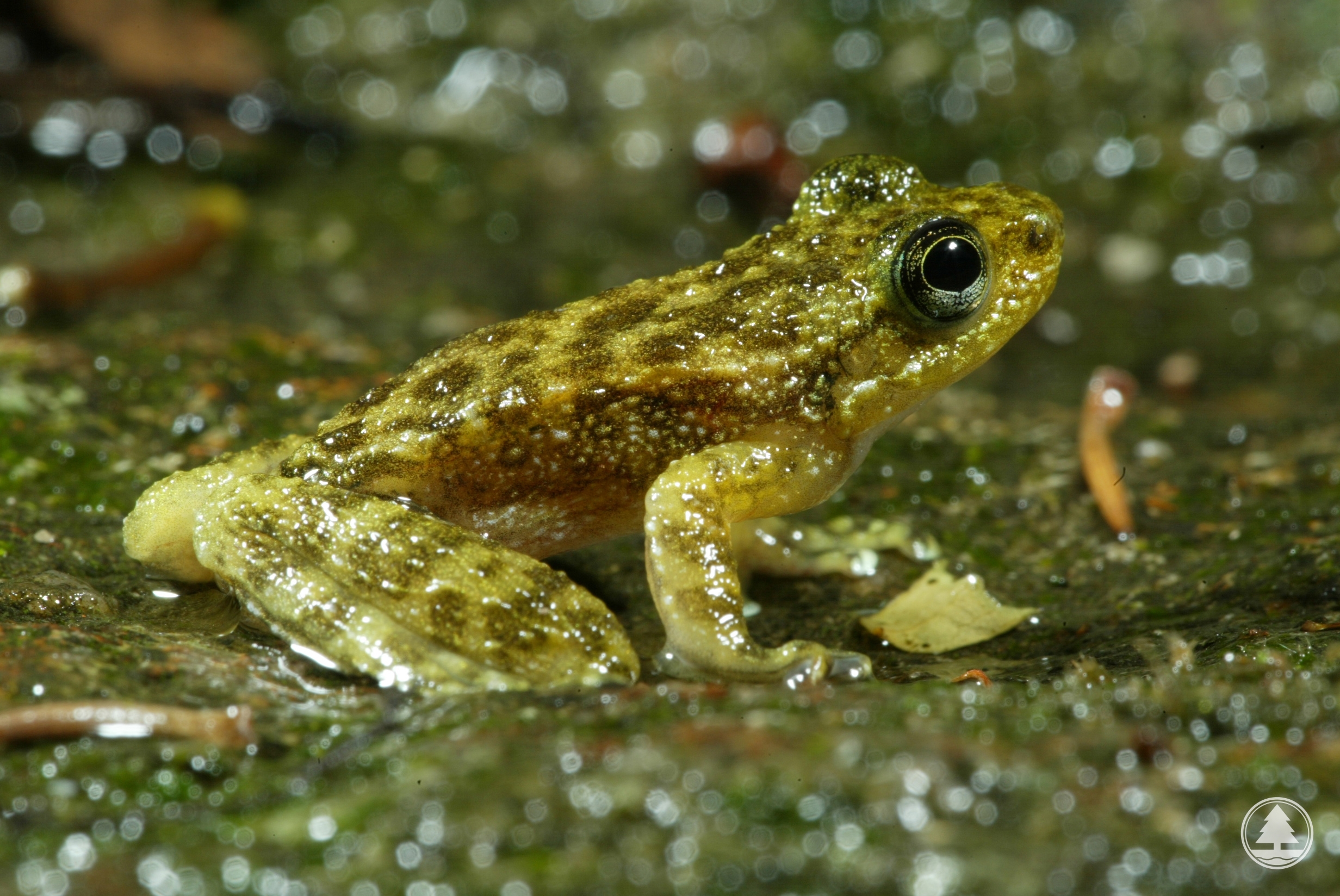

无 尾 目 包 括 蛙 和 蟾 蜍 。 它 们 没 有 明 显 的 颈 部 , 成 体 并 没 有 尾 部 。 它 们 的 幼 体 在 水 中 生 活 , 但 成 体 却 主 要 在 陆 上 栖 息 。 蛙 一 般 表 皮 湿 润 、 趾 间 有 蹼 、 善 泳 , 通 常 在 离 水 不 远 的 地 方 栖 息 。 香 港 的 蛙 有 24 种 , 包 括 只 于 大 屿 山 有 记 录 的 白 刺 湍 蛙 (Amolops albispinus) 。 本 地 蛙 类 的 体 型 分 别 很 大 , 例 如 体 长 只 有 约 1.5 厘 米 的 卢 氏 小 树 蛙 (Liuixalus romeri) 及 体 长 超 过 14 厘 米 的 棘 胸 蛙 (Quasipaa spinosa) 。

蟾 蜍 一 般 皮 肤 干 而 粗 糙 , 长 满 疣 凸 , 趾 间 无 蹼 。 香 港 的 蟾 蜍 类 只 有 3 种 , 包 括 常 见 且 全 港 均 有 分 布 的 黑 眶 蟾 蜍 (Duttaphrynus melanostictus) , 这 种 蟾 蜍 的 头 部 两 侧 有 可 分 泌 毒 液 的 腺 体 。 其 余 两 种 蟾 蜍 : 短 脚 角 蟾 (Megophrys brachykolos) 和 刘 氏 掌 突 蟾 (Leptobrachella laui) 则 只 在 山 溪 出 没 。

香 港 两 栖 类 的 多 样 性按 此 下 载 《 香 港 两 栖 动 物 名 录 》 。 香 港 的 两 栖 动 物 种 类 十 分 丰 富 , 在 中 国 原 产 的 两 栖 动 物 中 , 约 有 百 分 之 七 可 以 在 香 港 找 到 。 这 主 要 归 因 于 香 港 拥 有 多 种 不 同 的 生 境 , 由 高 山 的 溪 流 至 低 洼 的 湿 地 ( 如 农 地 ) , 都 有 为 高 山 种 ( 如 棘 胸 蛙 、 刘 氏 掌 突 蟾 等 ) 或 低 地 种 ( 如 花 姬 蛙 Microhyla pulchra 、 花 细 狭 口 蛙 Kalophrynus interlineatus 等 ) 提 供 了 合 适 的 生 境 。 一 些 分 布 广 泛 且 数 目 众 多 的 两 栖 动 物 如 沼 蛙 (Sylvirana guentheri) 和 泽 蛙 (Fejervarya limnocharis) , 在 不 同 高 度 的 生 境 均 可 找 到 。 在 有 记 录 的 24 种 原 生 两 栖 动 物 当 中 , 只 有 卢 氏 小 树 蛙 是 香 港 特 有 种 。 至 于 曾 经 被 认 为 是 特 有 种 的 香 港 瘰 螈 及 香 港 湍 蛙 , 其 后 亦 被 发 现 分 布 于 广 东 一 带 。 香 港 两 栖 类 的 保 育虽 然 两 栖 动 物 可 水 陆 两 栖 , 它 们 仍 十 分 倚 赖 水 源 生 活 , 尤 其 是 作 为 繁 殖 地 。 香 港 急 速 的 城 市 发 展 破 坏 了 不 少 作 为 两 栖 动 物 重 要 生 境 的 低 洼 湿 地 , 导 致 一 些 低 地 物 种 数 量 明 显 减 少 , 例 如 , 昔 日 栖 息 于 稻 田 但 近 年 来 再 找 不 到 踪 影 的 尖 舌 浮 蛙 (Occidozyga obscura) 便 是 其 中 之 一 。 个 体 的 生 存 , 尤 其 一 些 较 敏 感 的 两 栖 动 物 , 因 它 们 具 渗 透 性 的 皮 肤 很 容 易 受 污 染 物 影 响 , 亦 受 到 水 源 污 染 及 酸 雨 等 威 胁 。 尽 管 如 此 , 一 些 适 应 性 较 高 的 种 类 如 沼 蛙 和 黑 眶 蟾 蜍 , 在 污 染 的 生 境 中 仍 十 分 常 见 和 分 布 广 泛 。 至 于 保 育 方 面 , Fellowes et al. (2002) 确 认 了 12 种 在 本 地 、 区 域 性 或 全 球 性 保 育 方 面 需 要 关 注 的 两 栖 动 物 。 渔 农 自 然 护 理 署 的 两 栖 及 爬 行 动 物 工 作 小 组 于 2002 年 开 始 在 全 港 进 行 基 线 调 查 , 并 根 据 这 项 调 查 的 最 新 结 果 , 以 及 通 过 与 本 地 两 栖 及 爬 行 动 物 学 家 交 流 , 检 讨 两 栖 动 物 的 保 育 状 况 。 最 新 的 调 查 结 果 显 示 , 某 些 两 栖 动 物 在 以 往 并 未 完 全 如 实 记 录 , 因 此 这 次 检 讨 修 订 了 具 保 育 价 值 的 两 栖 动 物 名 单 , 并 确 认 了 卢 氏 小 树 蛙 和 棘 胸 蛙 等 在 保 育 上 需 要 我 们 的 关 注 。 卢 氏 小 树 蛙卢 氏 小 树 蛙 是 香 港 特 有 种 , 换 言 之 , 它 只 在 香 港 出 没 。 卢 氏 小 树 蛙 亦 是 本 港 体 型 最 细 小 的 蛙 , 背 部 有 一 「 X 」 型 的 斑 纹 。 这 种 蛙 原 本 分 布 于 大 屿 山 、 南 丫 岛 、 蒲 台 岛 及 赤 鱲 角 。 由 于 赤 鱲 角 兴 建 机 场 的 关 系 , 在 那 里 的 卢 氏 小 树 蛙 被 人 工 繁 殖 及 搬 迁 到 新 界 和 香 港 岛 的 合 适 生 境 。 其 后 的 监 察 工 作 发 现 , 这 些 被 迁 移 的 种 群 成 功 在 新 地 点 生 活 和 繁 殖 。 现 时 卢 氏 小 树 蛙 的 种 群 情 况 稳 定 , 但 是 细 小 的 卢 氏 小 树 蛙 仍 受 到 如 生 境 破 坏 等 威 胁 。 卢 氏 小 树 蛙 的 生 存 有 赖 我 们 通 过 划 定 保 护 地 区 或 规 划 大 纲 图 上 的 保 育 区 来 保 护 它 们 主 要 的 生 境 , 而 其 他 的 保 育 工 作 , 如 物 种 的 定 期 监 察 , 亦 是 保 护 这 种 特 有 两 栖 动 物 的 重 要 一 环 。

棘 胸 蛙棘 胸 蛙 是 本 港 体 型 最 大 的 蛙 , 分 布 只 局 限 于 大 帽 山 一 带 的 山 溪 。 棘 胸 蛙 在 世 界 自 然 保 护 联 盟 (IUCN) 红 色 名 录 中 被 列 为 「 易 危 」 。 虽 然 这 品 种 因 分 布 于 郊 野 公 园 范 围 内 而 受 到 一 定 程 度 的 保 护 , 但 由 于 它 们 的 分 布 范 围 极 狭 窄 , 定 期 监 察 对 它 们 的 保 育 十 分 重 要 。

保 育 措 施本 港 3 种 两 栖 动 物

香 港 所 有 两 栖 动 物 均 可 在 现 有 的 保 护 地 区 内 找 到 ( 即 郊 野 公 园 、 特 别 地 区 和 具 特 殊 科 学 价 值 地 点 ) 。 这 些 保 护 地 区 包 括 了 一 些 两 栖 动 物 的 重 要 生 境 , 因 而 防 止 了 城 市 发 展 对 生 境 的 威 胁 。 例 如 位 于 大 屿 山 昂 坪 的 一 条 属 季 节 性 的 溪 流 , 及 周 遭 的 树 林 和 灌 丛 , 由 于 是 卢 氏 小 树 蛙 重 要 的 繁 殖 地 点 , 已 被 指 定 为 「 具 特 殊 科 学 价 值 地 点 」 。 而 作 为 稀 有 的 棘 胸 蛙 唯 一 的 生 境 - 位 于 大 帽 山 山 顶 的 溪 流 及 周 遭 的 生 境 - 大 部 分 范 围 亦 属 郊 野 公 园 或 「 具 特 殊 科 学 价 值 地 点 」 。 除 此 以 外 , 渔 护 署 亦 制 定 了 一 份 针 对 卢 氏 小 树 蛙 的 保 育 计 划 , 内 容 以 定 期 监 察 种 群 的 出 没 和 生 境 的 状 况 为 主 。 教 育 市 民 亦 是 保 育 工 作 中 重 要 的 一 环 。 为 此 , 本 署 制 作 了 一 本 详 尽 的 香 港 两 栖 动 物 图 鉴 《 蛙 蛙 世 界 》 , 藉 此 提 升 市 民 对 这 类 动 物 的 认 识 。 卢 氏 小 树 蛙 物 种 行 动 计 划

在 野 外 观 察 两 栖 类蛙 和 蟾 蜍 都 喜 欢 隐 藏 和 昼 伏 夜 出 , 因 此 日 间 很 难 一 睹 它 们 的 真 貌 。 它 们 最 爱 躲 藏 在 石 底 、 岩 隙 、 落 叶 下 或 灌 丛 中 。 蛙 和 蟾 蜍 一 般 在 水 源 附 近 居 住 , 沼 泽 、 池 塘 、 山 溪 和 农 田 等 生 境 皆 是 寻 找 它 们 的 好 地 方 。 初 春 至 夏 季 是 两 栖 动 物 的 交 配 季 节 , 此 时 它 们 会 比 较 活 跃 , 观 赏 正 合 时 宜 。 每 逢 交 配 季 节 , 清 晨 或 黄 昏 都 可 在 山 溪 、 沼 泽 、 池 塘 和 农 田 听 到 林 林 总 总 的 两 栖 动 物 求 偶 鸣 声 。 此 外 , 依 附 在 树 枝 上 或 在 井 和 水 缸 之 上 的 斑 腿 泛 树 蛙 (Polypedates megacephalus) 的 卵 团 亦 易 于 辨 认 。 不 同 种 类 的 蛙 类 会 发 出 不 同 的 鸣 声 , 所 以 在 交 配 季 节 时 可 靠 辨 别 鸣 声 去 进 行 蛙 类 的 调 查 。 例 如 花 狭 口 蛙 (Kaloula pulchra) 的 鸣 声 很 像 牛 的 叫 声 , 极 容 易 辨 别 出 来 。 在 较 寒 冷 的 季 节 里 , 虽 然 并 不 容 易 在 空 旷 的 野 外 见 到 蛙 和 蟾 蜍 , 但 在 一 些 引 水 道 的 洞 里 却 可 发 现 它 们 的 踪 影 。

跟 蛙 和 蟾 蜍 不 同 , 香 港 瘰 螈 在 较 寒 冷 的 九 月 至 翌 年 三 月 繁 殖 。 而 大 部 分 蛙 和 蟾 蜍 于 气 温 较 低 时 不 再 活 跃 。 这 段 期 间 , 在 清 澈 的 溪 流 里 很 容 易 发 现 香 港 瘰 螈 的 成 体 和 新 孵 化 的 幼 体 。 蛙 和 蟾 蜍 的 蝌 蚪 跟 成 体 在 外 貌 上 截 然 不 同 , 但 香 港 瘰 螈 的 幼 体 却 看 似 缩 小 了 的 成 体 , 不 过 身 上 有 可 见 到 羽 毛 状 的 外 鳃 。 香 港 蛙 类 叫 声每 种 蛙 类 各 有 独 特 的 叫 声 , 我 们 可 凭 着 鸣 声 分 辨 它 们 。 蛙 类 的 叫 声 有 多 种 沟 通 功 能 , 其 中 最 常 听 到 的 是 求 偶 鸣 声 , 每 逢 繁 殖 季 节 , 雄 蛙 便 会 鸣 唱 来 吸 引 雌 蛙 。 观 赏 两 栖 类 守 则

参 考 资 料Xie, F., Lau, M.W.N., Stuart, S.N., Chanson, J.S., Cox, N.A. and Fischman, D.L. (2007). Conservation needs of amphibians in China: a review. Science in China Series C: Life Sciences 50(2): 265-276. Zhao, E. and Adler, K. (1993). Herpetology of China . Oxford (Ohio): Society for the Study of Amphibians and Reptiles in cooperation with Chinese Society for the Study of Amphibians and Reptiles. 中 国 野 生 动 物 保 护 协 会 (2000) 。《 中 国 两 栖 动 物 图 鉴 》。 河 南 : 河 南 科 学 技 术 出 版 社 。 卡 逊 、 刘 惠 宁 、 鲍 嘉 天 (1998) 。《 香 港 的 两 栖 和 爬 行 类 》 ( 第 二 版 ) 。 香 港 : 香 港 市 政 局 。 吕 光 洋 、 杜 铭 章 、 向 高 世 (2002) 。《 台 湾 两 栖 爬 行 动 物 图 鉴 》 ( 第 二 版 ) 。 台 北 : 中 华 民 国 自 然 生 态 保 育 协 会 。 陈 坚 峰 、 张 家 盛 、 贺 贞 意 、 林 峰 毅 、 邓 咏 诗 (2005)。 《 蛙 蛙 世 界 》 。 香 港 : 郊 野 公 园 之 友 会 。 杨 懿 如 (2002) 。《 赏 蛙 图 鉴 》 。 台 北 : 中 华 民 国 自 然 生 态 摄 影 学 会 。 赵 尔 宓 (1998) 。《 中 国 濒 危 动 物 红 皮 书 - 两 栖 类 及 爬 行 类 》。 北 京 : 科 学 出 版 社 。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||